WP/SP 的指北出来后,私信问 EP 套路的茫茫多。也难怪,这两年所谓的「签证改革」,核心就是把原本偏流程化的EP申请变成了类似PR那种「半人工审核」的模式。一旦有人工,就意味着存在「操作空间」,俗称套路。但无论怎么说,只要不是白底黑字的流程,中介就能提供加钱服务。而我不得不讲一句,市面上的中介,有一个算一个,全是坑,或者说,我觉得他们压根不懂这个玩意怎么运作的,所谓的成功经验,只是幸存者偏差罢了。

因为现在 EP 不是过线申请就能 100% 拿到的玩意了…

不过市场需求就在这,大多数来新加坡开公司的老板明着暗着都想拿个自雇 EP 然后换身份。你拿 WP 那是连申请 PR 的资格都没有,SP 算级别也是不如 EP 的。所以在找中介办理开公司手续的时候,不少中介就提供了加钱顺便办理 EP 的服务。

价格上最便宜的加个 2000 SGD 即可,贵的 5000 SGD 的有,上万 SGD 的也遇到过,主打一个宾至如归。我曾经就问过那个加 5000 SGD 办 EP 的中介公司你和人家 2000 SGD 的服务有啥差别。人家中介就说了,你看你要续签吧,我们可以给你申请,你看 MOM 有时候政策会变化吧,我们也可以通知你…嗯就这些东西吧,忽悠下国内的冤大头老板还凑合,你跟一个互联网做到退休的讲怎么获得信息就有点…再说了,这点信息也不值 3000 SGD 啊。

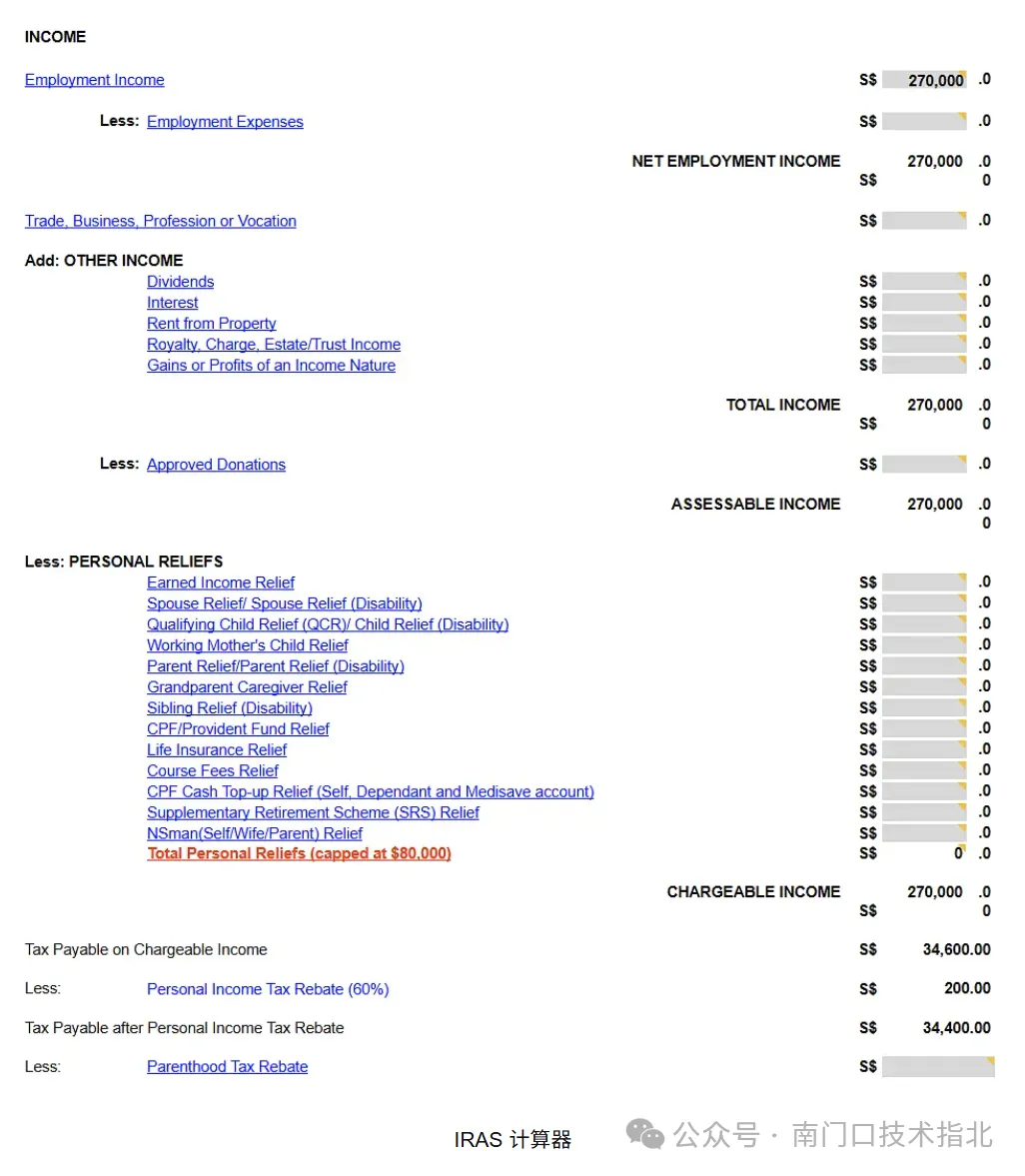

而且在 MOM 推出 COMPASS 框架之后,明面上办理 EP 就 2 个条件:要么你的工资达到 PEP 标准获得豁免,要么拿到最少 40 分。这里我想先讲下这个 PEP 标准,目前是 22500 SGD 固定月薪资,意思是 cash 部分 22500 SGD 以上,bonus 啥的都不算,每年还可能调整。是的,只要你的申报工资大于等于当年这个标准(目前是 22500 SGD)的话,就能绕开这个框架。就中介的数据来说,基本上是可以确保拿到 EP 的。但我的朋友,凡事都有代价,那么代价是什么呢?

答案是税!

如果你通过这种方式拿到最长 2 年有效期的 EP 而不给自己真的发这么多的工资,一旦要续签,就会被 MOM 质疑欺骗,后果嘛就这法家体制可能以后都拿不到新加坡的工作签证了,PR 更是别想。如果你真的给自己发这么高的工资,即便只发 12 个月,总年薪也达到了 270K SGD,这个年薪在最坏的情况下光在新加坡就需要交 34K SGD 以上的税。也就是说你要所谓「合法」维持这个签证的成本,一年是差不多接近 20W RMB。

可中介不会跟你说这么多,十个中介里面有十一个会忽悠你走高薪豁免路线。毕竟对于他们来说,中介费一收,怎么简单怎么来。至于 2 年后你身份是否能续上,你给钱的时候肯定拍着胸脯说好好好,真要续签了就关他们屁事,说不定对接人都离职了/公司都倒闭了。

因此我只能讲可以这么干,就是有代价,也会有成本,况且你真的要去赌 2 年内拿到 PR 么?

如果走正常的申请,就需要满足 COMPASS 最低 40 分的要求。 比如你学历差点,工资就开高点多拿点分,可以参考 MOM Salary 的 benchmark 。说个题外话,这个 benchmark 揭露了新加坡各行各业的职业天花板,像你们都说搞 IT 的赚钱,对比金融就是个弟中弟。这个分数并不是说你拿了 100 分就一定能拿到 EP,40 分是指你有资格申请,越高的分我个人判断是可以对整体成功率有一定的帮助,但也就如此了,该拒还是拒。我一个朋友 COMPASS 分就挺高的,本地一个公司多元性也足够,就是 EP 下不来最后只好加入了另外一家国内公司。

好现在你拿到了资格可以申请 EP 了,这里中介拿那么多钱,就只需要干一个小活:登录 MOM 系统提交申请,交 110 SGD 申请费,顺便含泪赚你个小几千新币。说实话我自己填过这个表之后,越发的觉得现在办理 EP 的中介就跟办理 PR 的中介一样,纯暴利,难怪他们都推这种附加服务,活简单,钱还多。这表是真不难填,需要的文件也不多。你说办公司要凑一些资料要中介跑下腿还情有可原,EP/PR 这种线上申请简直无脑,只能说国内老板人傻钱多。在填完这个表后,没记错的话 MOM 会说 10 个工作日反馈结果也就是 2 周,我自己的经验是 5 天的样子就会拿到第一次申请的结果。

像我是周一晚上填表,周日收到邮件通过,批准日期是周五。也就是说祂这个系统是有一定的滞后性的,应该设置了批量定时发送结论邮件。我们申请 PR 为什么有四条线/CPF 账号一类的判断自己是否过了的套路也是如此,实际结果早于结果投递。而且在之前的申请中我反复给 MOM 打电话催进度,接线员小哥最后无奈告知我一般得出结论的时间是 MOM 说的处理时间的一半。

假如一次性就过了,这倒没什么,要是没过嘛…

当时我的中介是第一次做 EP 申请,经验不足,填错了工资/预算/学历什么的,也分不清餐馆是大执照还是小执照,公司刚成立也缺少一些必要材料比如餐馆的运营许可一类的,我厨子的申请卡了很久,失败了很多次。缺材料,修改申请表等,MOM 的人工审核会通过 Reject 申请告知需要提供什么材料,而你只能通过 Appeal 来补充材料。每次 Appeal 目前明面上会显示需要 8~10 周来进行处理,即便真正的 Outcome 出来的时间只有一半的样子,那也是需要 1 ~ 1.5 个月的时间。时间就是金钱我的朋友,那时食阁一个劲的催我开业,就搞得我亚历山大。

后来我反复研究了这套 MOM 的申请系统,得出了一个结论:就是不要 Appeal,不管什么原因申请被拒,直接重新申请。

是,这样做需要再交一次 110 SGD 申请费,但处理周期明面上就只需要 2 周了。动脚趾头都知道中介必然不会配合这么去干,本质上你这是在消耗他们的利润。时间对你来说很重要,对他们来说无所谓。中介只会一个劲的给你点 Appeal,然后开盲盒,开失败了还能散播焦虑让你加钱。

我推测在系统设计上,Appeal 是把你的申请重新塞到之前审查你申请的那个官员工作队列的最后面,二次/多次审查必然会触发更多的核验,时间就会更长。重新申请还有一个好处是,你的申请可能被另外一个官员进行审查。可能这个官员刚结婚,又或者遇到了什么喜事,心情大好随便看看就给你批了对吧。这跟 PR 一样,一样的条件有些人 7 个月出结果,有些要 24 个月。而这些,中介是不会告诉你的,我甚至觉得中介都不知道,只会胡说八道。我被 MOM 卡厨子 EP 的时候还找了个中介老大哥问如何是好,他声称只要给公司再注资一百万新币,公司显得足够有钱,就绝对能让 MOM 通过 EP 申请。讲真我都不知道这特么都是些什么幸存者偏差带来的经验。

即便这样,你重新提交的 EP 申请依然还有被拒的可能。这里,我们就需要注意申请类型,这个类型是我自己全面接盘给我厨子申请 EP 时候发现的,那就是 EP/SP 可以联合申请,而非单独的 EP 申请(中介只会点单独的 EP 申请),价格依然是童叟无欺的 110 SGD。

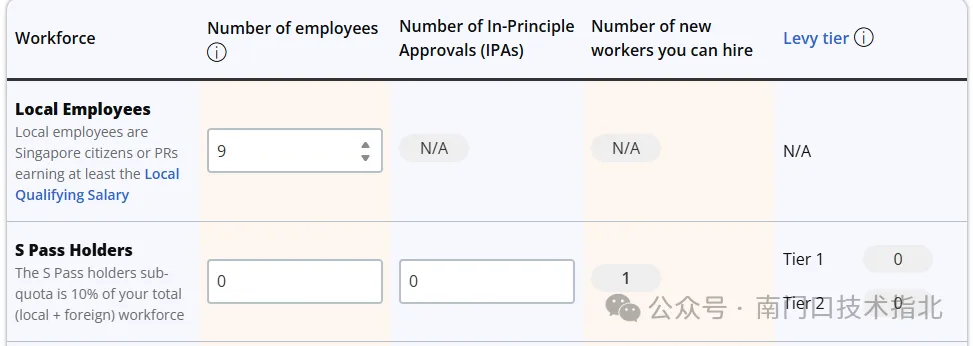

我在《重生之我在新加坡开餐馆 - 签证(上)》说过,养出一个 SP 的 local 身份雇员数量最少需要 9 个人, 以本地最低工资(目前是 1600 SGD)为基数交 CPF 至少3 个月。一旦这么做了,公司不但获得了 SP 名额(不限国籍)并且传达给了政府一个信号:我不是空壳公司我真的要搞事情。并且在 EP/SP 联合申请里面,即便你的雇工实在不配拿 EP 也有 SP 保底可以合法进新加坡工作,不至于全盘失败。

就餐饮行业来说,申请的时候还需要提供 SFA 给的 License,找 SFA 申请这个 License 则需要提供租凭合同,设计图纸等。有了这些,就极大的提升了你 EP/SP 申请的可信度:有一个实体的政府认证审查过的经营地址,有一定的本地雇员,现在想给高阶岗位外聘一个外国人,申请个 EP/SP 没毛病吧。并且一旦你的雇员本身也达到了 Compass 框架最低要求,反正你我问经验,肯定是 100% 下 EP 啦。

再说了,新加坡政府的电子化程度相当之高,SSO 身份登录全国统一,还有专门的 GovTech 负责开发运维,甚至有钱抢 Indeed 的人,你会觉得这些 SFA/IRAS/MOM/ICA 不同系统之间不会联动么?

那时候等了差不多 5 个月店都要开门了厨子还没签证,焦虑了一晚上,用各种 AI 收集信息后我决定自己接手。于是在一个夜黑风高的午夜,我告诉中介钱你可以不退,但后续不用你来帮我们申诉或者重新提交 EP 申请了,我要 Withdraw 你的申请自己搞。然后我选了 EP/SP 联合申请,花了 10 分钟填表交钱,又过了几天,刚好赶在开门之前, EP 就下来了,一切正如我所料。

搞定厨子身份后(其实是之前),就进入到筹备开业的阶段了,欲知后事如何,请听下回分解。