距离上次发表公众号文章恰好已经过去一年,我是欠着蛮多分享还没发,这不每周陪娃打拳的时间基本都在睡觉,新晋的 Tiktok 3–1 发消息过来钦定我是坡县互联网黑手党教父了,那今天我就来讲讲在南洋尤其是新加坡互联网的一些体会吧,主要想分享下广义上外企工作面试的一些心得。

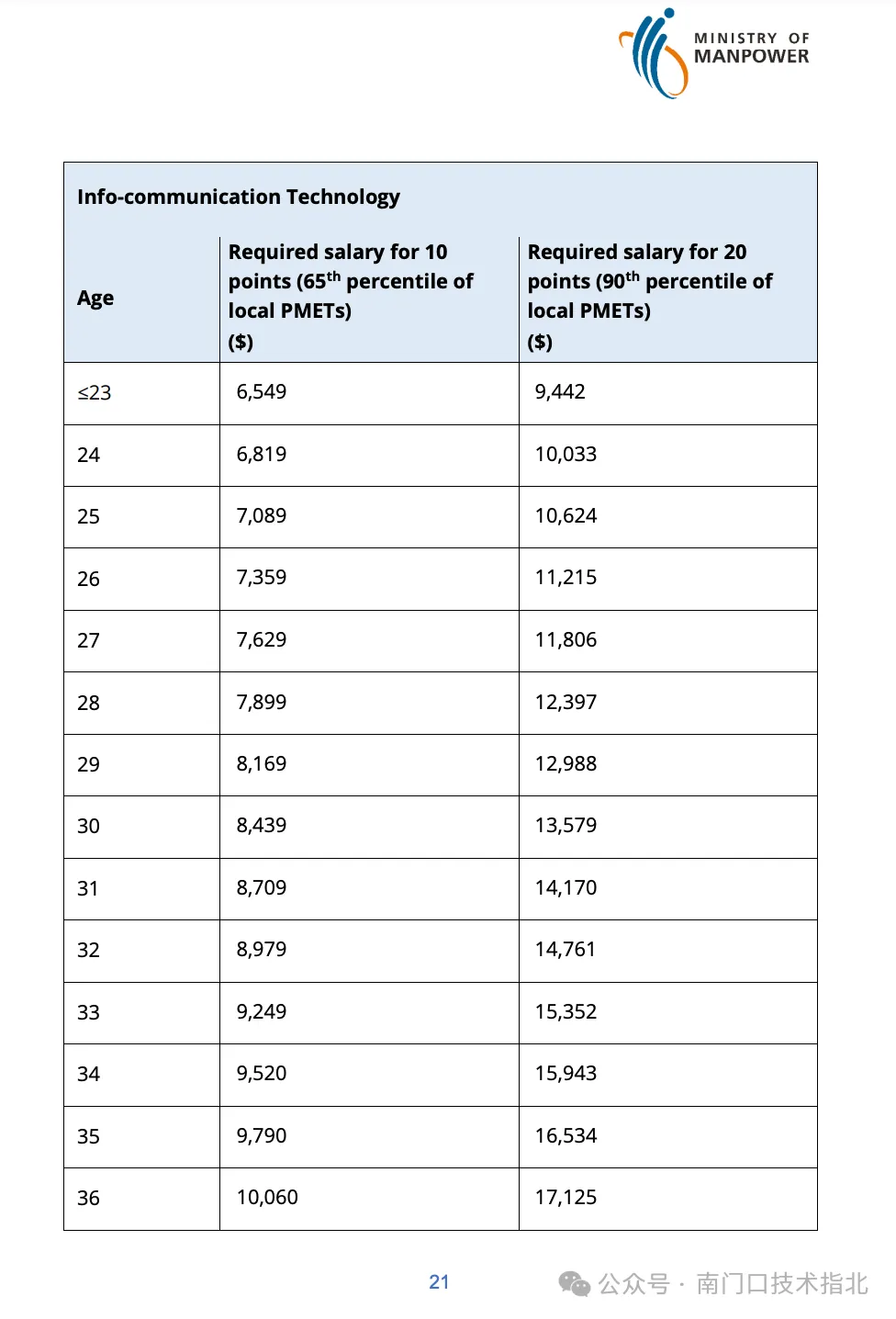

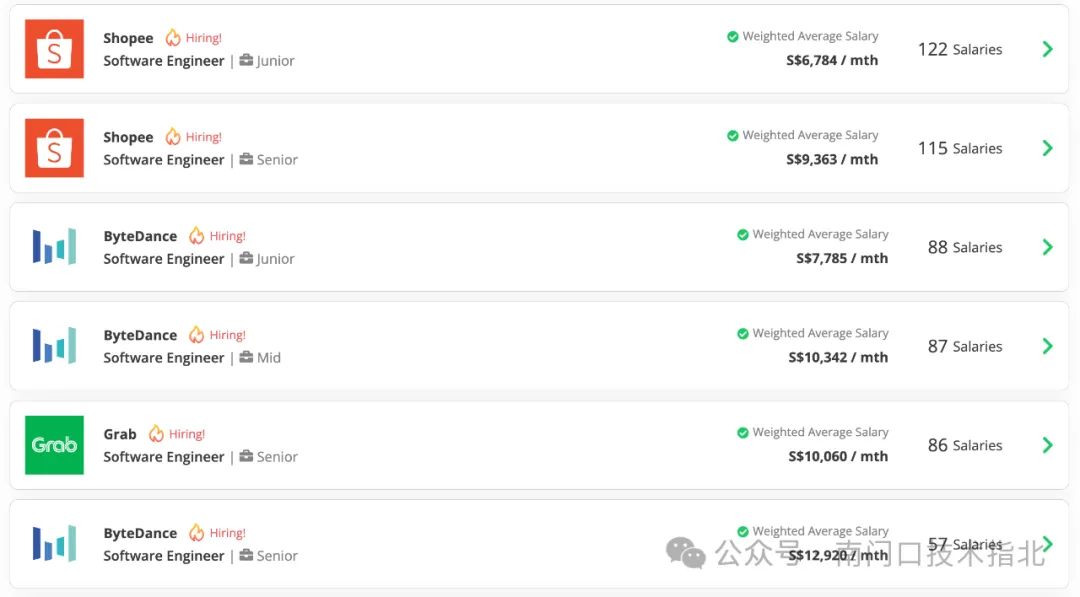

首先我们要把互联网/传统 IT 和金融 IT 分开,毕竟 MOM 也是这么干的,即便是头部的 OKX/TT 也没法,哪怕跟不那么出名的高频金融交易公司比工资。比如我知道的一家中资金融,在头条 2–1,对应 Shopee SE 或者 SE/EE 中间水平,给出了将近 300K 的总包,那么代价是什么呢嘻嘻嘻?

工资层面上,中资 > 外企 ≥ 本地大体上是没问题的,综合来看 T0 这几年只有 2 家可以达到那就是 TT 和 OKX,钱多是真的多,PIP 和强制 361 也是众所周知。至于每个人都跟你说不加班不卷吧,反正晚上 8 点去 GUOCO 或者 MBFC,看看情况基本心里都有个 AC 数。外企方面 META 是可以摸到 T0 的,就是人家裁员也是真裁,连以前在 Shopee 跟我的 HR 小妹都给裁了,说实话外企是不太讲究人情世故,别看老板平日 F2F 11 和你亲如兄弟,裁员的时候一擦鼻子一抹泪,回头安排上名单比谁都快。像 Indeed,T0.5 水平,不也一锅端了。

像 Grab(目前算新加坡本地企业了),Google/Apple 这类,工资层面只能是 T1~T1.5,当然也包括我司 Agoda/Booking。Govtech 这种有高有低,T2 的水平还是有的,而 SAP 这种养老大户,工资就是 T2 下限了,大概就是这么个情况。至于 Shopee,作为没面过 1K 也有 0.5K 的前 Shopee SG Infra 面试体系建立者之一,我得说 Cash 部分就是屑,老员工尚有股票能撑撑场面,但又没 refresh,新员工…算了吧,T1.5~T2 的工资,坡县最后一个话事人离场后,来自深圳大师兄的屎避无可避,人生苦短,何必呢?

说到这个 refresh 其实对于个人的总体收益是很重要的,毕竟打工就是为了赚钱,和中企不一样的在于,外企的 refresh 是真 re。按照大家理解的 cliff vest 股票方式,在 ¾ 年以后,即便每年股票价值/数量不涨了,也可以当做固定的 bonus 合并进入总包。比如 3 年 cliff,每年发等额价值比如 9000 USD 股票,那么第一年 1/3,3000 USD 解冻交易,第二年 3000 + 第一年的第二个 1/3,第三年就是前面 3 年每年的 1/3,从第三年起,这个股票完全可以当做固定的 bonus,况且一般股票每年还会涨。从个人总包收益来看,呆得越久收益越可观,所以你看外企的员工都挺…能苟。

而且从流动性上真实的股票(还在发期权的外企也不太会来 APAC 开坑)> 伪装成股票的期权(TT 说的就是你,归属按比例售卖还有比例,一般不太容易拿到理论总包)> 毛草纸期权(Shein 的期权大概就是家祭无忘告乃翁的存在了)。你要是图赚快钱,高频/金融/OKX,大概 2–3 年+自己搞点幺蛾子一步到位。你要图名气而且钱不能少,宇宙的尽头是 Tiktok,要能忍受老印的指导,Grab/GXS 也不是不行。你要图,12月要不旅行一个月,啊暑假想回国工作一个月,平时不想去公司就不去公司,恩还是广义上的外企吧。

就像我,毕竟在虾皮赚得差不多了,不完美,但大差不差,又去尝试了一下乡镇女装企业,见识到了人类的多样性,体会到 10 年前很有名的大师怎样通过一年只出现 3 分钟去管理 2K 员工,圆满了。所以选择了一家美国创始人,以色列管理层,运营总部在泰国,名义总部在新加坡,又是欧洲知名企业美国上市公司的全资子公司,跨界到了 OTA 行当。

OTA 嘛,不管哪个国家,都是互联网行业里的天堂,像国内携程/去哪也比其他的公司要相对舒适得多。至于 Airbnb/Booking/Agoda/Expedia,是,你要说什么 Team Building 预算/保险/每日食堂(食物中毒的那种)/工资等不如中企,但…全球都能 WFA 啊朋友们,懂的都懂。

Well 那么问题就来了,都说外企好,那怎样才能进外企?面试是怎样的?这我就有话要说了…我曾经见识过我司一个岗位 4 天上千份简历,而且我自己做面试官后,可以说外企的面试/做面试官的体验和在老中企是截然不同。

就候选人来说,85%~90% 的简历来自南亚大陆,哪个南亚国家我没去过啊战术后仰哈哈哈,其中的 80% 是印度人,余下 20%巴基斯坦+孟加拉。但鲜有斯里兰卡和尼泊尔的,至少我没见过。余下的 10%~15% 里面,大部分是欧洲(尤其是东欧)+中东(UAE 巧了我又去过)+非洲,是的跟我搭伙的就是南非老哥,广义华人(中国+台湾+新马等)少之又少。

对于 JD 的处理方面,外企和中企的方式也完全不一样。JD 在外企筛选过程中很重要,HR 会根据 JD 相对严格地筛掉不符合要求的 CDD,这一步甚至都不会有相关技术团队人员来处理。比如要求 JAVA 你简历上一点 JAVA 相关的信息/项目都没有,不管你多牛逼,直接简历挂。这一点上中企是真的就参考一下。但对南亚族裔 CDD 来说,JD 又不那么重要。一般的简历系统都有去重的能力,来自南亚的 CV 去重是重灾区。普遍上他们会采用海投的方式去尝试所有可以尝试的岗位,毕业 2 年投 Principal 我就见过。完全不管什么 Infra/SRE/Devops/BE/FE,只要标注了 Software Engineer 这个关键词就投,没中不亏,中了血赚。当然负担就到了 Hiring manager 这了,是的我就很烦…

一旦过了最难的简历面,就是标准的技术面试了。除了科技巨头,比如 Google/Apple/Meta 这类,技术面试风格还是比较务实的,相对来说对「沟通」的这样的软能力要求也更高。写题吗,会写 1~2 道,不过不会特别过分,3Sum 基本到头,DP 更是难得一见。因为简历面已经 Match 过 JD 了,因此对 Related Experience 的要求会高不少,面试官会沉迷于和你讨论项目细节上面甚至没有太多时间让你写题。所以英语真的很重要很重要很重要,说了三遍啊。我就见过因为英语不好主动退出面试的 Tiktok 2–2,以及因为英语不好解释不清楚项目导致面试官 20 分钟生气退出面试的情况。

某种程度来说,技术面中的技术应该是老中人最不用担心的,就像 GRE 里面的数学。中企过去 10 年 20 年这么卷下来,技战术也卷,面试八股也卷,不谈语言沟通这样的软实力,硬实力的综合素质是远超大部分老外的。你可以讲最顶级的那 1% 各人种各国都差不多,但中间尤其是中位数的工程方向工程师,从数量和质量上,广义华人都是断层式的存在。我来 Shopee 的时候圈内朋友/直属老板当时说是下南洋搞技术扶贫,现在看起来,别说下南洋扶贫了红旗插满世界都绰绰有余。

亏就亏在语言上,或者说沟通表达上。你可以不用那么 native speaker 的英语能力,还带点英伦腔什么的,但一定要能开口表达,绕着表达也是表达。语法时态说真的我纵横四海也没觉得他们很看重这东西,再说了日本那种英语也不影响国际旅游业吊打中国。读写方面现在有 ChatGPT 同时工程师这一行本身又不差。就是怎么忽悠面试官这一点,老中人也是断层式的差,凡是面过南亚诸族都应该明白我讲的是啥,人家那一个项目用过什么技术都能给你在 CV 里列一整页先吹 30 分钟,搞前端的能给你说劳资用了 K8s 特别熟,老中人怕不是拉不下这个脸皮。很不幸,这个脸皮在很多时候就是敲门砖。

加上各外企或多或少都有一定的政治正确,比如我司某组本身 diversity 很好,但老中人来了几个后就开始有不和谐的 Gossip 指 Chinese 有点多需要平衡下。说实在的人家真不管你是新加坡人还是中国人台湾人香港人,平日不管你怎么区分 Chinese/Singaporean/Taiwanese/Hongkonger 在老外(广义老外)眼中,只有 Chinese。其实你说老板心里不清楚吗,清楚得很,你在新加坡招聘,又只要 PR/SC 自然就是华人多,没办法,能过面试有能力有相关经验的几乎 100% 是华人,但架不住 Gossip 只好在境外放了一个 HC 招个老印平衡一下。

这就引申到了经常被人诟病的,华人不抱团。我是见过老中人面外族的,沟通能力本身差一点,也就水一点过了,大体上还是按外企套路面。遇到本族的就习惯性火力全开,毕竟没有沟通问题了,写题八股一个都不能少。实话说至少我了解的外企或者外族主导的团队,族裔抱团是再正常不过的事情了,就老中人吧,这心里的道道能他妈七拐八拐九曲十八弯,真没必要…目前这蛋糕就这么大,是的少一个能力水平更强的老中人你的那份不会少,但你想想两个老中人去抢别人的饭吃他不香吗。这话是很不政治正确,不过这就是现实。

还有就是面试不准备。外企我面过的,Deliverhero/Agoda/Coinbase 等,流程上面是极其清晰的,怎么准备,题目范围,会问什么,甚至大多数公司面试官是谁都会告诉你。Linkedin 小手一搜没毛病吧,按照面试 Guide 看一下针对性的准备下没毛病吧,但老中人…试想一下面试的时候南亚裔开场打招呼喊你名字和你 small talk 一番,商业互捧下 Github 上的项目,等换到下一个老中候选人上来还得问一句您贵姓,就很难绷。

最后等你过五关斩六将到了 offer 轮的时候,这里也有不少差异。老中企呆久了下意识只谈工资 bonus 股票啥是没问题,但外企不一样。一个是外企的总包说多少和 IRAS 税单上的数字差不太多,因此不用像中企那样还得自己算算,外企我知道的,是多少就是多少,不坑人。另一个就是啥!都!能!谈!我见过孟加拉候选人和 HR 谈保险覆盖家人,也和南非老哥喝酒的时候了解到他上来就说我要 20 天年假,他说只要是合同上的 Benifits 都!可!以!谈!有问题有需求直接开口。说到这个我就心酸,因为当时我也没谈血亏…

其实中外互联网企业差异还不止这么多,鉴于篇幅有限就先说到这。我见过伟大的帝国の工程师一路碾压,跟意大利 VP(那口音我跟你们说我已经身经百战了还是只能听懂 60%,Offer 只能听懂数字)谈笑风生,IC6 硬拔 IC7 钦定就算是头条的工资也要 match 上非招不可。也见过话不投机半句多,管你是哪个中企的 P9/Principal/31/Manager 一轮便惨遭淘汰。是能力问题吗?是不胜任这个岗位吗?真不一定,大多数老中人工程师,降维打击有点夸大,机械降神大差不差,就是软实力基本为 0。

前几天见到前头条名人 X 上舌战群儒,不点名了,反正也是我老豆瓣同事我就很想讲…其实吧真没必要…每次我看到这种因为老中企工作风气的争论,就觉得有被悲哀,一个智力工作者,活成了体力劳动者的样子(我没有看不起体力劳动,打工套路不一样罢了)。大多数华人工程师,他们受到的教育,他们的能力是配每年至少旅行 3–4 次,每次半个月到一个月,想去哪里 WFA 就去哪里 WFA,有清晰的收入预估和宽松自由舒服的工作环境的,为什么要窝里斗卷到死呢?

抢别人的蛋糕吃,它不香吗?